TEXTE 1: INFORMATION SUR UNE EXPOSITION |

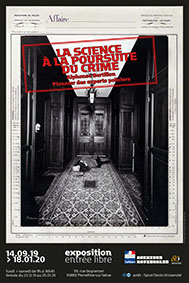

La science à la poursuite du crimeAlphonse Bertillon, pionnier des experts policiersExposition du 14 septembre 2019 au 18 janvier 2020 site de Pierrefitte-sur-Seine |

Alphonse Bertillon (1853-1914) tient une place essentielle dans l'histoire des savoirs sur le crime.

Établir avec certitude « qui est qui », photographier et cartographier méthodiquement les scènes de crime, collecter et analyser les moindres traces laissées par les malfaiteurs là où ils commettent leurs forfaits… Sherlock Holmes ainsi que les nombreux enquêteurs des séries policières et autres polars lui doivent beaucoup.

Rien ne semble échapper à ce fin limier qui, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, révolutionne les méthodes d'identification et influence les pratiques policières à travers le monde entier.

Véritable pionnier de la police scientifique, il innove dans un nombre considérable de domaines : de la photographie judiciaire à la dactyloscopie, de l'administration des fichiers à l'expertise des traces d'outils utilisés dans les cambriolages, du repérage dans l'espace public de personnes recherchées par les forces de l'ordre à la graphologie.

Pièces de l'affaire Dreyfus conservées aux Archives nationales, photographies de scènes de crime et rapports d'expertise rédigés par A.Bertillon provenant des Archives de la préfecture de police de Paris, matériel utilisé pour relever les traces digitales et appareil photographique appartenant au service régional de l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris, cartes postales, lithographies, presse illustrée et caricatures issus d'une collection personnelle, meubles et instruments de mensuration conservés par l'École nationale de d'administration pénitentiaire, etc., l'exposition La science à la poursuite du crime présente plus de 200 objets et documents originaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui permettent de comprendre l'importance du « bertillonnage » et ses riches enjeux policiers, scientifiques mais aussi politiques.

Bertillon distingue les individus comme un botaniste classe les plantes, suivant leurs caractéristiques physiques, soigneusement renseignées. Chaque élément de leur visage est observé, décomposé, ordonné et décrit à l’aide d’un langage complexe formé d’un très grand nombre de vocables concis et d’abréviations uniformes. On ne se contente plus, comme autrefois, de faire appel à des termes évasifs pour qualifier un nez de « long », de « moyen » ou de « tordu ». Ce sont dorénavant toutes les « régions » le constituant qui sont subtilement caractérisées dans leurs innombrables aspects et inclinaisons avec des vocables adéquats. Bertillon s’attache à distinguer la racine, la base, les ailes, la pointe ou encore le dos de cet organe. De la même manière, l’oreille fait l’objet d’une attention toute particulière : celle-ci est assimilée par Bertillon à l’empreinte digitale en termes de puissance signalétique en raison de la grande variation de ses conformations et de son caractère immuable au cours de l’existence des personnes.

L’intégralité des informations morphologiques mais aussi chromatiques (sur les cheveux, l’iris, etc.) collectées permet une identification encore plus rigoureuse des malfaiteurs qui se revendiquent d’un faux état-civil. Une telle analyse mathématique de la figure humaine est aussi susceptible de faciliter la reconnaissance policière d’individus recherchés dans l’espace public. En mars 1895, un « cours de signalements et de reconnaissances anthropométriques » est créé à la préfecture de police de Paris.

www.archives-nationales.culture.gouv.fr